大阪関西万博見聞録 ~プロローグ~

分類すれば理系なんですが…「世界は誰かが観察することで初めて実在する」とかいう量子力学的な考えがいまいちピンとこないんですよね…。

ただ、これを「人間と世界(社会)」という関係にすれば、少しだけわかるところがある。

人間は社会動物で、なんやかんやで世界(社会)を見ているし、

それは世界(社会)からどう見られるかが人間の生きやすさに直結していて、そのためには世界を知ることが有利であることを日々感じているから。

そして…この実在している世界のうち、各個人が見ている世界はあくまでその一部で。

そんな「自分が見ている世界の一部」から、自分がどう見られているのかを気にして生きている。

つまり…実在している世界のうち、各個人が「生きている世界」は案外限られたものだったりするのです。

極東の島国の地方都市・大阪の沖・夢洲に、

”万博”という名前で「世界」がやってきました。

そんな「世界」のどこを見て、どう感じたのか、そんな見聞録です。

「…こいつの見る"万博"(=世界)なんだから…こりゃロクなことは書くまい」

と、この出だしから感じている読者さんは…すでに「世界」をより知っている方。

そういう方の暇つぶしになれたなら幸いです。

大阪関西万博見聞録 ~鉄オタ目線~

大阪関西万博見聞録 ~世界には未来がある~

大阪関西万博見聞録 ~「1つの世界」を共有するために~

大阪関西万博見聞録 ~エンタメの未来~

大阪関西万博見聞録 ~エピローグ~

大阪関西万博見聞録 ~鉄オタ目線~

割と書きやすいところから書くとすれば…万博の運営は(マスコミでいうほどは)悪くないです。

その最たる例が帰宅時の地下鉄への誘導が非常にスムーズだったこと。

せっかくだから、と21時のドローンショーを終わり近くまで見た後、いろいろと悪名高い東ゲートに向かったのですが、

電車に乗るまでの間、立ち止まることがなかったんですよね…。

平日とはいえ、一日中晴れていたこの日。

ドローンショーにつきあった時点で「これは相当待たされるな」と覚悟していたのです。

しかし、大量の人員移動を意識した駅の構造と、適切な人員誘導で滞留は防がれていた。

それ以外の面でも実務担当者が相当頭を使ってることを感じました。

「出入口の違うトイレ」とか「こけやすそうな段差」には常に警備員が助言をしてたりして…後手後手ながらも問題には対応しようとしてるんだろうな、と。

ただ…そもそも出入口が少ない人工島での開催であるがゆえに、大量輸送の地下鉄が必須だったわけで。

そして、それを開催後に無駄にしないためにはIRとかを誘致する必要もあって。

だけど…そうやって誘致した施設が、その後の地盤沈下や立地の悪さ、遠くない将来に予測される大地震を乗り越えられるかは非常に疑問なので…

それは…それに直面した時代の人たちに任せるしかないんでしょうね…

大阪関西万博見聞録 ~世界には未来がある~

中規模・小規模国のパビリオンや展示は、不思議と傾向が似通るのです。

それは各国が、本万博の目的である「持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献」を意識して展示を作っていること、

そして何より国家予算を使ってまで海外に訴えたい内容は、実はどの国も似ている、ということでもあるのでしょう。

結果、多くの国が

「うちの国にはこんな名産があります!SDGsとかもちゃんと理解してます!だからぜひ我が国に投資を!」

という旨の主張をすることになる。

でも…それだけの伸びしろを、それぞれの国は自国にそれを感じている、ということで…

それはここ三十年以上、「株価と物価は上がっても、給料は横ばいで、出生率と世界的存在感は右肩下がり」の日本では感じられない何か。

それを感じられただけでも、万博に来た甲斐はあった。

とはいえ…大筋では訴えたいことが同じでも、

そのアピールの仕方や、刺さり方は国によって人によって異なって。

写真で訴える、画像で訴える、

最新型のインタラクティブなデバイスを使って訴える、やたら陽気な人を呼んできて訴える…

その違いも楽しめた、そんなところもあります。

そういう方向だと、

一緒に写真撮影した人とハイタッチして「イェー!」と楽しそうにやってたモザンビークとか、

もっとアピールしたいとこはたくさんあったろうけど、「とにかくサハラ砂漠があるよ」というとこ以外はあっさりした主張に抑え、地元料理や民芸品の販売・演示にふりきったチュニジアとかが、個人的には面白かったかな?

大阪関西万博見聞録 ~「1つの世界」を共有するために~

「世界」のあちこちには紛争があります。

少なくとも国家(やそれに準ずる機能を持つ地域)レベルで「壊したいから、暴れたいから」紛争を起こすことはまずない。

かえって、それぞれの立場の人の「世界」を守るために紛争がある、とも言える。

同じ「世界」を守りたいのに守り方がえらく違うなぁ、と感じたのは、中国館とTechWorld館。

「博物館を作ってきた」とも評された中国館の肩の力の入りようはなかなかのもので。

商時代(私の世代には”殷”の時代と言われたほうがピンとくる)の青銅器や木簡をしょっぱなに展示し(青銅器、ほんとにデカかった…)、

そんな歴史時代から自然の力をうまく使ってきた歴史があることを訴え(これをSDGsの文脈で訴えたいんだろうなぁ、というのはちょっと意外だった)、

日中間の友好・交易が長くあったことを示したうえで、

AIや宇宙開発のような今の発展があることを、月の表と裏の石の展示などとともに最後に示す。

そりゃ主張のひとつひとつはどこかで聞いたことあるような話ではあるんですが、それを派手な現物とともに訴える強さは、さすが中国、という感じではあった。

一方のTechWorld館。

最初にさまざまな場所にルーツをもつ動植物がある自然を、最新のデジタル技術を駆使して表現してて。島内最高峰の玉山付近の風景を再現した動画は「なかなか行ける場所じゃないけどなぁ」と思いながら見てた。

そして、今は圧倒的な半導体・液晶技術を持つことを高解像度液晶をつかった絵画表示や動画を通して訴えてて。正直、ここの液晶を見た後だと、ほかのパビリオンの液晶の解像度が荒く見えてしまうくらいだった。

入場最初につけたスマートウォッチ風のデバイスが感知した心拍数変化をもとに、その地域おすすめの観光地を紹介してくれるなど、ほんとに「今と未来」を意識した展示で。純粋にエンタメとして楽しめるものだった。

(個人的にはTechWorld館が最初の大型ディスプレイで訴える「その島の成り立ち」は…そうきたか、とおもわずにんまりするもので…お時間があればその目で見ていただきたい…)

まったく違う方向で、主張の違いを感じたのは「コモンズC」に入っていた二国。

ここはいくつかの国が入っていたのですが、ウクライナとイスラエルが同居する、というなかなかにカオスなところでして。

ウクライナはその狭いスペースでいかにたくさんのことを訴えるのかを意識した構成。

入るとバーコード読み取り機能の付いたスマホ風の端末を渡され、展示物についているバーコードを読むとそれに関係する動画が見られる、という仕組み。

どうもこれは海外の博物館などでは一つのトレンドらしく。

端末はより高度ながらも、ドイツ館もそういう「その人ごとの端末を通して、インタラクティブに情報が得られる」仕組みを導入してた。

興味深くはあるのだけど…狭いスペースでそういう端末を使って人が回る仕組みだと、回転が悪いのも事実で。

得られる情報は当然あって考えさせられることも多かったのだけど(地下鉄の施設を使ってリモート教育が行われている、という話なんかは、日本の過疎地教育には役立つ気がした)

広く主張を伝えるには向いてないのかもな、と。

一方のイスラエルはシンプル。

3000年前に今のイスラエルに相当する場所で、ユダヤの人が他民族と戦った際の城壁の岩の一つをドン、と真ん中に置き、「自分たちはずっと守ってきた」と主張する。

そりゃ…「その時戦った相手と今お前らが蹂躙してる奴は別もの」という反論はできるのだけども…主張が非常にシンプルなので、いろんな意味で「お話にならない」。

繰り返しになりますが…「実在する世界は1つ」です。

しかし、その見方も違いますし、その見せ方も違うんだな、と感じたりしました。

大阪関西万博見聞録 ~エンタメの未来~

エンターテイメントの王道の一つが音楽でして。

そこを強みと理解してるのか、木製リングから見えるところに入場せずとも見聞きできるステージを用意してる、オーストラリア館やスペイン館のようなところもあるし、

そうでなくても、自由に出入りできる場所からみられるステージを用意してるところはあちこちにある。

(万博を見に行った声の中に「どこでイベントがあるのかわかりやすくしてほしい」という声があるのは、こういうイベントに対する声じゃないかと思われます)

一方で、エンタメの未来の世界を見据えてるパビリオンもある。

自分が見た中で、その最たる例は自分が万博で(ほぼ)最後に見たパビリオンである韓国館だった。

大きく3つのパートがあるのですが、その入館前に「自分の大事なもの」を話す声を採るブースがありまして。

そのあとすぐの1パート目が、その採りたての声を一部に使った、音楽と光を駆使したエンタメ空間だった。

「利用者が書いたり声にしたものをそのあとの演出に使う」というインタラクティブな演出自体は流行りらしくて、韓国館特有のものでもないのですが、

それを3D感ある動的なコンテンツの一部としてほぼリアルタイムに提供してくるあたりは、エンタメへのAI導入の速さに定評のある韓国の今と近未来を存分にアピールするものだった。純粋に「すごいな」と思った。

だけど…この韓国館の1パート目の演出のすごさに圧倒されてるときふと思い出したのが、韓国館の1つ前に訪れたマレーシア館前のステージでやってた音楽舞踊。

(おそらくは)マレーシアから呼んできた舞踊集団。

(おそらくはマレーシアの)音楽に合わせて道路に面したステージで踊っていたのですが、

そのステージの最後、「一緒に踊りましょう」とばかりにステージ近くの人たちをそのステージに連れてゆき、みんなで一緒に踊ってた。

その連れていくときの、言葉もないのにすごくスムーズにステージ上にあげていく技術(?)含めて、すごくエモい瞬間で。

会場も暗くなり、いい時間になっていたこともありますが…「あー、このステージはビールの一本も入っていたら、もっと楽しめたんだろうな」と心底思った。

それなりに下調べをして臨んだ万博で、見たいところの多くも見られたしほぼ悔いはないといってもいい来訪だったのですが…「お酒も飲める行程にしとく手もあったな…」という数少ない反省点を抱いた瞬間でもあった。

マレーシア館のステージが自分に見せてくれたのは、すごくアナログな、でもそうであるが故になかなか真似できないエンターテイメントの技術だと思うのです。

一方で韓国館の第1パートが見せようとしてたのは、エンターテイメントのデジタルな未来。

韓国館のすごさもマレーシア館のエモさも、どちらも素晴らしいもの。

でも…そのどちらか1つを選べ、と言われたら…自分はマレーシア館のエモさを選ぶだろうな、と思ったのも本音で…

それは世界の中では、未来ではなく過去を選んだ、と判断される何かなんだろうな、と。

誤解のないように断っておきますが…

マレーシア館の展示部分では、未来を見据えた技術も存分にアピールしてましたし、

韓国館のラストパートである第3パートでは、AIを駆使できる未来になったとしても、その元になる価値は人間や人間の持つ感情・体験からしか生まれない、とK-POPなダンスや楽曲とともに訴えていました。

ただ…そんないろんな国のいろんな過去や未来を、十分に楽しめるだけの受容力が自分にはあるのか、

それを万博の最後で考えさせられた対比だったのも事実で。

それは…万博という「世界の未来」が、自分に与えた今後の課題なのかもしれません。

大阪関西万博見聞録 ~エピローグ~

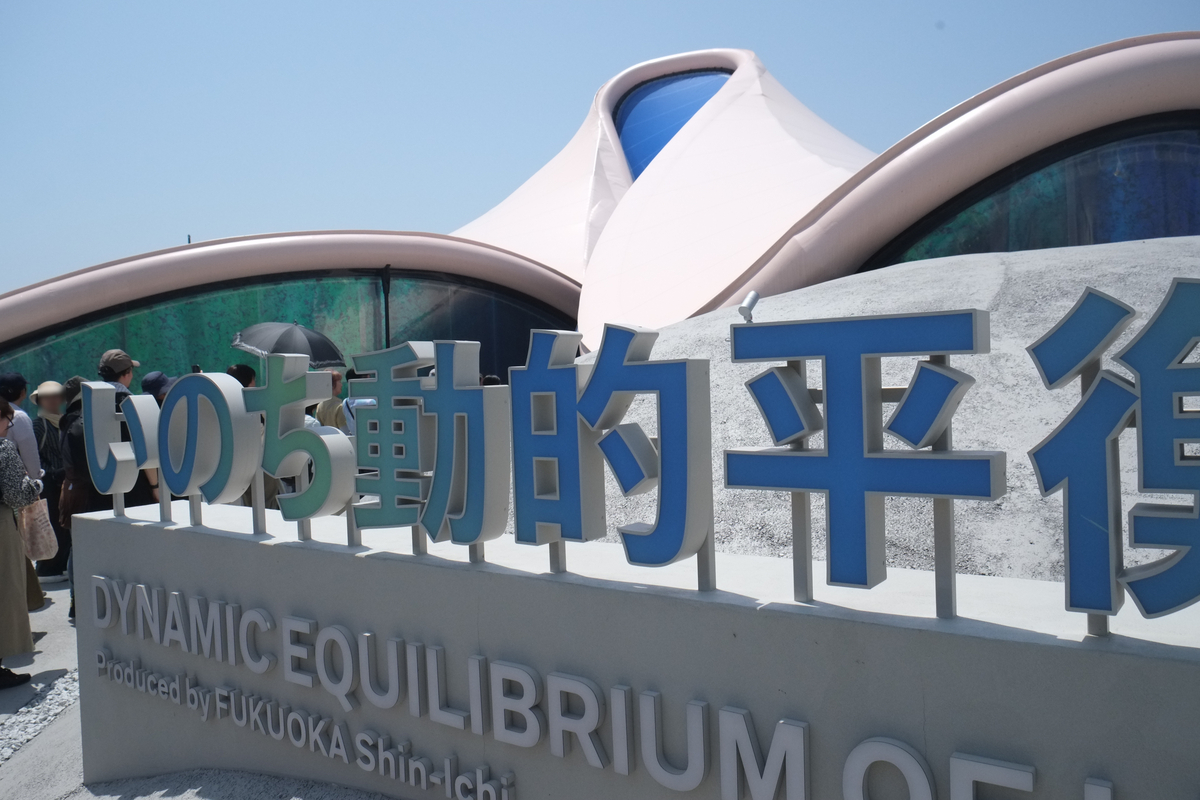

今回の万博で、唯一予約して入ったのが「いのち動的平衡館」です。

エントロピーの法則性を考えれば、宇宙はよりでたらめに、端的に言えばより意味を持たないものになる運命にある。

しかし、地球の生命圏はそれにあらがうように、いろんな意味をこの地球の歴史に刻んできた。

それを「動的平衡」というなかなか理解しにくい言葉を補助線に、

さまざまな生命個体が生まれては消えてを繰り返してつないだ生命の歴史のように、離散的な光の点の明滅の集合体という形で表現した、

そんなサイエンシティフィックポエム。

そんなポエムの最後で同館のプロデューサーである福岡伸一氏は、

そんな動的平衡の下での意味ある生命圏の歴史は、物質やエネルギーの循環があってこそ成立するし、その循環には一つ一つの生命の終わりも含まれている。だから死は怖いものではない、と訴えます。

世界とその未来を、存分に表現する場だった万博、

それを見た自分が、そんな世界や未来からどういう影響を受けるのか、

そんなことをぼんやり考えたり考えなかったりしながら、帰りの電車に揺られていた次第。

2022-2023年スキーシーズン総括~ゲレ食にカレーソースを添えて~

この記事は、Fediverse (4) Advent Calendar 2023 - Adventarの12月8日付です。

昨年11月からFediverseにお邪魔していて、アドベントカレンダーに参加させていただくのは今年が初めて。

ちょっとドキドキしながらキーボードを打っています。

で、初めてのアドベントカレンダーは「ゲレ食写真を肴にゲレンデの思い出を書く」というコンセプトで投稿することにしました。

そろそろ寒くなってきてゲレンデに行こうとソワソワしてる、腹ぺこさんに少しでもさされば、いいな?

続きを読む